Diese Seite befindet sich noch im Aufbau

[booking type=1 form_type=’standard‘ nummonths=1 startmonth=’2014-01′]

View Feriendorf Incebel (Nähe Dalaman) in a larger map

[booking type=1 form_type=’standard‘ nummonths=1 startmonth=’2014-01′]

View Feriendorf Incebel (Nähe Dalaman) in a larger map

Seit heute sind drei neu erworbene Gemälde bei uns zu bewundern: Das Gemälde von Neo Rauch, „Roter Junge“, aus dem Jahr 1995, wurde aus Mitteln der Von der Heydt-Stiftung erworben. Die Renate und Eberhard Robke Stiftung und der Kunst- und Museumsverein ermöglichten zudem den Ankauf von zwei Arbeiten der Wuppertaler Malerin Tatjana Valsang, „Karte“ und „Transit“, beide aus dem Jahr 2011.

Neo Rauch (*1960 in Leipzig), einer der bedeutendsten deutschen Maler der Gegenwart, gehört zu den Wegbereitern der „Neuen Leipziger Schule“, die sich vom Abstrakten wieder der gegenständlichen Malerei zuwendet. In Rauchs Bilderzählungen vermischen sich Einflüsse aus sozialistischem Realismus, Surrealismus, Pop-Art und Comic Kunst.

Mit der Figur eines Jungen in roter Jacke, der mit weißer Kreide l-Schlaufen auf eine schwarze Schultafel schreibt, beginnt die Erzählung in der rechten unteren Bildecke. Wie in einer Traumgeschichte entwickelt sich daraus eine Sequenz von drei weiteren, größer werdenden Figuren vor einer Tafel, die dieselben Schlaufen zeichnen bzw. diese mit einem Schwamm löschen.

Tatjana Valsangs (1963) Kunst feiert Farbe, Bewegung und Licht. Wie ein Dichter sein Gedicht schreibt oder der Komponist sein Lied, genau in dieser Weise setzt Tatjana Valsang als Malerin Farbe und Leinwand ein, um in ihrer Sprache Neues zu schaffen und damit der Welt etwas hinzuzufügen. Der polyfokale Raum, die geordnete Strichführung, die gegenläufige Bewegung oder die amöbenartige Form, die den Betrachter durch unbekannte Räume geleitet – unversehens fühlen wir uns in eine Zwiesprache versetzt: Ich und das Bild.

Turmhof 8

42103 Wuppertal

info.museum@stadt.wuppertal.de

Anlässlich des an jedem 1. Mittwoch eines Monats stattfindenden KPMG-Kunstabend in den Häusern der Kunstsammlung NRW und der noch bis zum 27. Juli im K20 laufen-

den Ausstellung „Die Bildhauer“ lud Marion Ackermann, künstlerische Direktorin der Kunstsammlung zum abendlichen Künstlergespräch ins Museum am Grabbeplatz ein.

Als Gäste geladen waren Frau Prof. Rita McBride, die als designierte Rektorin Prof. Anthony Cragg ab 1. August als Leiterin der Kunstakademie Düsseldorf ablöst, Robert Fleck, Professor für Kunst und Öffentlichkeit, sowie Prof. Katharina Fritsch.

Bei dem Künstlergespräch, welches von Robert Fleck moderiert wurde, ging es weniger um eine Verortung der beiden Künstlerinnen in der laufenden Ausstellung – McBride und Fritsch nahmen nur wenig Bezug auf die Gesamtausstellung und ihren Platz darin. Es war vielmehr ein Gespräch mit zwei Künstlerinnen, die in dieser zeitlichen Gesamtschau des bildhauerischen Schaffens an der Kunstakademie Düsseldorf seit 1945 mit ausstellen. Das kuratorische Konzept der Ausstellung bildet eben eine zeitliche, weniger künstlerisch-thematische Klammer, woraus dann auch mehr ein nebeneinander denn ein miteinander Ausstellen resultiert, was aber der Güte der Ausstellung keinen Abbruch tut.

Der Fokus des Gesprächs lag mehr auf dem jeweiligen künstlerischen Schaffen von McBride und Fritsch in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf die Frage von Fleck an McBride, warum sie die Entscheidung getroffen hatte, als aus den USA stammende Künstlerin nach Europa zu gehen, meinte sie, dass Jeff Koons zu dieser Zeit damals gerade die USA “hart getroffen hätte“ (“Jeff Koons has hit hard in the US“), aber dass sie auch geglaubt hätte, dass alle guten Künstler aus Europa kommen würden.

Neben den künstlerischen Werdegängen kamen aber auch handwerk-technische Fragen nicht zu kurz. So gingen beide Künstlerinnen darauf ein, wie wichtig das Material und seine technische Handhabung für sie sind oder wie akribisch an den Details eines Modells gearbeitet werden muss, damit es noch funktioniert, wenn es danach auf das Dreifache “aufgeblasen“ wird (Fritsch: “dass nicht aus einem Hahn plötzliche eine festes Huhn geworden ist“). Es ginge bei ihrer Arbeit auch immer um Fragen der technischen Umsetz-

barkeit, um die Kosten für das Material, den Einfluss der Materialeigenschaften auf das Aussehen einer Skulptur. So erklärt McBride, dass es aufgrund der Materialeigenschaften von Karbon möglich sei, eine Skulptur wesentlich filigraner auszuführen als z. B. in Metall, womit die Eigenschaft des Materials auch Einfluss auf das Erscheinungsbild einer Skulptur nähme. So wäre ihre 50 Meter hohe Skulptur “Mae West“, mit der sie von der Stadt München beauftragt worden war, so wie sie dann in Karbon umgesetzt wurde (und dabei noch immer ein stattliches Gewicht aufzuweisen hat), in Metall gar nicht möglich gewesen. Nach eigenem Bekunden hält McBride auch immer Ausschau nach neuen Materialien: „Ich habe eine Liste von künstlerischen Ideen und ich habe eine Materialienliste – wenn eine Idee zu einem Material passt (“matches with“), dann macht sie das. Aber es wäre auch eine Frage des Preises: Karbonfaser, die sich aufgrund ihrer hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Gewicht, sehr gut zur Umsetzung großer Skulpturen eignet, sei in den Herstellungskosten noch immer sehr teuer.

Interessant zu erfahren war auch, dass Frau Fritsch bereits auf das 3D-Printing zurückgreift – allerdings nur zur Modellerstellung bzw. zur Modellvergrößerung, da sich das Ausgangsmaterial aufgrund seiner mangelnden Haltbarkeit nicht dazu eignen würde, direkt die endgültige Skulptur daraus herzustellen.

Beide Künstlerinnen arbeiten bzw. stellen sehr international aus und sind dabei oft parallel mit der Vorbereitung mehrerer Projekte beschäftigt. So wird McBride, die auch ein Atelier in Los Angeles betreibt, demnächst in Mexiko und in London (dort gemeinsam mit ehemaligen Studenten) ausstellen und eine Auftragsarbeit für eine Schule in New York umsetzen.

Katharina Fritsch stellt im Herbst ihre Multiples im Walker Art Center (Minneapolis, USA) aus und wird demnächst auch eine Ausstellung gemeinsam mit Jeff Koons und zwei weiteren Künstlern haben. Zudem wird ab dem 25. Juli ihr ultramarinblauer Hahn von der Vierten Säule (“Fourth Plinth“) auf den Trafalgar Square in London herabblicken. Diese Fourth Plinth, die ursprünglich einmal für ein weiteres Denkmal vorgesehen war, was aber aus Kostengründen nie umgesetzt wurde, wird seit einiger Zeit regelmäßig von sich abwechselnden, zeitgenössischen Künstlern bespielt.

Die beiden bereits genannten Skulpturen “Mae West“ und der blaue “Hahn“ zeigen auch beispielhaft, wie schnell Kunst im öffentlichen Raum zum Politikum werden kann, aber das ist auch nicht weiter verwunderlich, da letztlich politische Gremien über diese Auftragskunst entscheiden. Während die 1,5 Mio. teure “Mae West“ von Frau McBride erst ihren Kampf gegen den Widerstand der Münchner SPD gewinnen musste (die lieber diesen Betrag zur Schuldentilgung verwendet hätte), war es im Falle des blauen Hahns von Frau Fritsch ein Teil der Londoner Gesellschaft, der in dem Aufstellen eines Nationalsymbols der Französischen Republik in unmittelbarer Nähe eines Denkmal zu Ehren Lord Nelsons für seinen Sieg über die Franzosen bei der Schlacht von Trafalgar, einen Affront sah. Letztlich durchgesetzt haben sich die künstlerischen Ideen.

Wir hätten hier gerne einmal einen Spezialbeitrag zu Katharina Fritsch veröffentlicht. Leider gibt Katharina Fritsch wie sie mir nach dem Künstlergespräch mitteilte, keine Interviews (war das nicht gerade so etwas wie ein Interview?) und zudem ginge es ihr gesundheitlich im Moment nicht gut – sagt es und verabredet sich in gleichem Atemzug in einem anderen Kreise zum Essen – na dann wünschen wir “Guten Appetit und gute Besserung Frau Fritsch“!

Die Besucherzahl der Ausstellung bleibt wohl trotz eines großen Staraufgebots toter und lebender Künstler hinter den Erwartungen zurück. Bei meinem eigenen Besuch der Ausstellung vor etwa drei Wochen konnte ich mir die Exponate ohne “Störung“ durch andere Besucher anschauen, da kaum welche da waren. Der Besucherzuspruch kam trotz des lokalen Zuschnitts der Ausstellung wie man hören konnte weniger aus Düsseldorf (sieht man mal von der gestrigen Sonderveranstaltung im Rahmen des KPMG Kunstabends ab, die gut besucht war), sondern war mehr dem Kunsttourismus zu verdanken. Es gilt anscheinend auch hier die alte Weisheit, dass der Prophet im eigenen Lande nichts zählt. Schade eigentlich, denn die Ausstellung ist sehr sehenswert.

ISBN 9783777420400

Hirmer Verlag

___________________________________________________

Die Ausstellung KONRAD KLAPHECK wird im Museum Kunstpalast in Düsseldorf noch bis zum 4. August gezeigt.

Das Buch zu schauen und zu lesen ist jedoch lohnenswert für alle, die diese Ausstellung gesehen haben oder für diejenigen, die sie versäumt haben und am Künstler- und Kulturleben allgemein und der Stadt Düsseldorf interessiert sind. Dieser Band enthält alle Hauptwerke, diverse Texte und die Biografie des Künstlers, der als Schreibmaschinenmaler berühmt geworden ist und sich seinen eigenen Maschinenpark geschaffen hat. Seine Titel und Texte, z.B. heißt das Bild Dampfbügeleisen „Die Schwiegermutter“, das Bild Nähmaschine „Die gekränkte Braut“ usw. usw. Wie Konrad Klapheck selber sagt, sind seine Hauptwaffen der Humor und die Genauigkeit, und mit der Kälte der Präzision gewinnt er Zutritt zu den Feuern der Seele.

Des Malers zweite Liebe gehört dem Jazz. So sehen wir im Buch auch Gemälde der Musiker bei ihren Auftritten und auch andere Menschen bei ihrer Arbeit.

Konrad Klapheck ist einer der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten Düsseldorf, wo er geboren wurde und Student und später Professor an der Kunstakademie war. Auch seine Eltern hatten bereits Lehrstühle in dieser Kunstakademie. Mehr Düsseldorf geht nicht.

Doch schon seit 1959 ist er international bekannt und wurde schon damals in New York ausgestellt.

Durch sein Interesse am Surrealismus lernte er Max Ernst, Andre Breton, Rene Magritte kennen. Also ein spannendes Leben. Er malt weiter Maschinen-, Menschen- und Jazzbilder, auf die wir gespannt sind.

Gisela Keller c/o Mayersche-Droste Buchhandlung, Düsseldorf

——————————————————————————

Frau Gisela Keller, unsere Expertin in Sachen Kunstbücher, berät Sie gerne vor Ort in unserer Buchhandlung an der Kö.

Mayersche Buchhandlung Droste

Königsallee 18

40212 Düsseldorf

Öffnungszeiten

Mo: 10.00 – 20.00 Uhr

Di: 10.00 – 20.00 Uhr

Mi: 10.00 – 20.00 Uhr

Do: 10.00 – 20.00 Uhr

Fr: 10.00 – 20.00 Uhr

Sa: 9.30 – 20.00 Uhr

Tel.: 0211 / 5425690-0

Fax: 0211 / 5425690-1

Email: info-duesseldorf-droste-koe@mayersche.de

K20 GRABBEPLATZ

K21 STÄNDEHAUS

SCHMELA HAUS

In der Reihe KPMG-Kunstabende wird ab 18.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit verschiedenen Themenführungen und Veranstaltungen präsentiert.

…

18:00 Uhr Sonderführung im Schmela Haus

18:00 Uhr Familienführung im K20

18:00/ 19:00 Uhr Werke im Zwiegespräch

18:00/ 19:00 Uhr Themenführungen

19:00 Uhr Curator’s Choice

19:00 Uhr A Gallery Talk in English

20:00 Uhr Gespräch im K20 Grabbeplatz, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen,

anlässlich der Ausstellung:

Die Bildhauer. Kunstakademie Düsseldorf,

1945 bis heute

Es sprechen Katharina Fritsch

und Rita McBride, Professorinnen für Bildhauerei

in Düsseldorf, mit ihrem Kollegen

Robert Fleck, Professor für Kunst und

Öffentlichkeit an der Kunstakademie.

http://www.kunstsammlung.de/entdecken/veranstaltungen/kpmg-kunstabend.html

Informationen zu den Adressen, Anfahrt und Parkplätze findet ihr hier:

http://www.kunstsammlung.de/besuchen/anfahrt.html

Wenn 50 Spielorte in 25 Städten zusammen im Zeichen ganz großer Unterhaltung antreten, wenn 190 Shuttlebusse rund 37.000 Buskilometer in einer Nacht zurücklegen, wenn ehemalige Industrieanlagen, neue Kreativstandorte, zukünftige Abwasserkanäle und Straßenbahnen zu Bühnen werden, wenn Streetart- Gruppen, Symphoniker und Improvisationstheater auf dem Programm stehen, wenn zu Aquaphonie, Kopfhörer-Party, Feuershows und Klaviermarathon eingeladen wird, und wenn Besucher Christo, Künstler-Kollektive und regionale Kulturinstitutionen mit nur einem Ticket erleben können, dann bedeutet das: Es ist ExtraSchicht! „Die Vielseitigkeit der Region wird in dieser Nacht verdichtet und gebündelt, die ganze Region und viele Touristen aus dem In- und Ausland sind von 18 bis 2 Uhr morgens auf den Beinen, um sich begeistern zu lassen von diesem außergewöhnlichen (Industrie)Kulturfest“, so Axel Biermann, Geschäftsführer der Ruhr Tourismus GmbH, die das Projekt leitet.

Alle für eine ExtraSchicht

Ein so umfangreiches und spartenübergreifendes Projekt wie die ExtraSchicht entsteht dank vielfältiger regionaler Kooperationen. So stellen sich die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen in der Maschinenhalle Gladbeck-Zweckel vor, die Bochumer Symphoniker und die Musikschule Bochum sind in der Privatbrauerei Moritz Fiege zu Gast und das Theater Dortmund kooperiert mit dem LWL-Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen. Das Klavier-Festival Ruhr lädt zum Klaviermarathon in die Jahrhunderthalle Bochum und die Folkwang Universität der Künste ist gleich an mehreren Spielorten zu sehen und zu hören. „Die Extraschicht ist beste Werbung für die gemeinsame regionale Bewerbung bei der UNESCO neben Zollverein weitere ausgewählte Standorte der Route der Industriekultur mit dem Status ‚Welterbe‘ zu adeln. Denn neben den Besuchern gehören die Zechen, Stahlwerke und alten Industriehallen zu den Hauptdarstellern während der Nacht der Industriekultur. Dieses Alleinstellungsmerkmal kann die Metropole Ruhr selbstbewusst noch stärker nach außen tragen“, so Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des Regionalverband Ruhr (RVR).

Im 13. Jahr ganz jung

Rund 450 Veranstaltungen von über 1.000 Künstlern verwandeln die Nacht vom 6. Juli in ein facettenreiches Kaleidoskop. Programmatischer Schwerpunkt ist dabei in diesem Jahr die „Junge Szene Ruhr“, die eigene innovative Projekte vorstellt: Im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Duisburg gibt es neben Licht- und Soundinstallationen auch Parkour-Läufer, Poetry- und Twitter-Lesungen. Projektbeteiligte von „Kunst schafft Stadt“ kreieren auf der Essener Zeche Carl ein modernes Experimentierfeld verschiedener Kunstformen, und Studierende der Ruhr- Universität Bochum verwandeln den Botanischen Garten der Universität in einen Märchenwald voller Fabelwesen. Im Dortmunder U, dem Zentrum für Kunst und Kreativität, lädt mit Heimatdesign und ecce die Kreativszene Dortmund zu Mitmach- Fahrraddisco und audiovisuellen Vorstellungen ein.

Ereignisreicher Abschluss

Zum Abschluss einer Nacht voller Höhepunkte hat die Nacht der Industriekultur noch buchstäbliche Knaller im Programm: Ein Abschluss-Feuerwerk leuchtet den Himmel über dem Landschaftspark Duisburg-Nord und dem LVR-Industriemuseum in Oberhausen aus, eine Tanz- und Feuerperformance heizt den Besuchern im MüGa- Park in Mülheim an der Ruhr ein und der Beat einer Percussion-Show mit Pyro- Effekten im BernePark Bottrop schallt durch die Nacht. Der Nordsternpark Gelsenkirchen und die Jahrhunderthalle Bochum strahlen mit einer Laserinszenierung in die Sommernacht. Das Rockorchester Ruhrgebeat rockt die Henrichshütte Hattingen zur Und auf der Zeche Zollern in Dortmund tanzen durch „pyrografische Illumination“ sogar die Fördertürme. Lassen Sie sich von der Metropole Ruhr faszinieren!

Neues zur 13. ExtraSchicht

In der Nacht der Industriekultur öffnen seit nunmehr 13 Jahren viele ehemalige Zechen, Förderanlagen und Fabriken ihre Tore und verwandeln sich in Gesamtkunstwerke. Die Performances sind dabei so vielseitig wie die Künstler selbst. In jedem Jahr kommen neue Orte hinzu. Als jüngster neuer Spielort geht ganz im Westen der Metropole Ruhr das Bergwerk West in Kamp Lintfort ins Rennen, das sich als noch nahezu lebendiges Bergwerk präsentiert. Seit langem ist in diesem Jahr mit der Gartenstadt Dinslaken-Lohberg im Westen der Metropole Ruhr wieder eine Zechensiedlung mit Straßenkunstprogramm Spielort der ExtraSchicht. In Herne sind erstmals die Flottmann-Hallen Herne, ein ehemaliger industrieller Produktionsstandort für Bergwerksmaschinerie, als Spielort hinzugekommen. Außergewöhnlichster neuer Spielort der diesjährigen ExtraSchicht ist wohl der Abwasserkanal Emscher Schacht 52/53 in Gelsenkirchen, dessen 350 Meter langes Teilstück derzeit gebaut und zur ExtraSchicht den Besuchern erstmals zugänglich gemacht wird. „Der Gang durch unsere Kanalwelten wird für die Besucher sicher ein unvergessliches, vor allem aber einmaliges Erlebnis werden. Der Abwasserkanal Emscher ist das Herzstück des Emscher-Umbaus und als „Emscherschnellweg unter Tage“ praktisch die Abwasser- Autobahn der Zukunft. Wenn der Kanal erst einmal in Betrieb ist, wird er nicht mehr begehbar sein“, sagt Rüdiger Brand, Geschäftsbereichsleiter Unternehmenskommunikation bei Emschergenossenschaft und Lippeverband. „Ganz besonders freuen wir uns aber, in diesem Jahr auch im Lippegebiet einen Spielort anbieten zu können.“ Denn in Kamen feiert die Kläranlage Kamen-Körnebach mit „ÜBER WASSER GEHEN“, einem Kunstprojekt am Lippe-Nebenbach Seseke und seinen Zuflüssen, ihre Spielortpremiere. Bergkamen reiht sich als „grüner“ Spielort mit der Ökologiestation des Kreises Unna in den Reigen ein. In Lünen geht die Alte Kaffeerösterei an den Start. Zur ExtraSchicht erwecken Tattookünstler, Yogalehrer, Literaten, die Cafébetreiber und alle ansässigen Kreativen das Objekt aus seinem Dornröschenschlaf.

Das ExtraSchicht-Ticket

Mit dem ExtraSchicht-Ticket haben Besucher Zugang zu allen 50 Spielorten in der Nacht der Industriekultur. Das Ticket der ExtraSchicht gilt in sämtlichen ExtraSchicht- Shuttlelinien sowie im gesamten Nahverkehrsnetz des VRR (2. Klasse) am 6. Juli 2012 bis 7 Uhr des Folgetages. Tickets für die ExtraSchicht 2013 gibt es zum Preis von 15 Euro, ermäßigt 12 Euro (50 Euro für das 4er Ticket) beim Service-Center der Ruhr Tourismus GmbH unter 01805.181650 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42€/Min. aus dem Mobilfunk), im Internet unter www.extraschicht.de sowie an allen Spielorten der ExtraSchicht 2013, allen DB-Fahrkartenautomaten und DB-Reisezentren im VRR. An der Abendkasse ist ausschließlich das Einzelticket zum Preis von 18 Euro erhältlich. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei!

ExtraSchicht auf einen Blick

Alle Informationen unter www.extraschicht.de und www.facebook.com/ExtraSchicht.

Programmheft

Frank Lloyd Wright’s iconic rotunda to be transformed into a light installation in the artist’s first solo exhibition in New York in more than 30 years

Exhibition: James Turrell

Venue: Solomon R. Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue, New York

Location: Rotunda floor; Annex Levels 2 and 5; High Gallery

Dates: June 21–September 25, 2013

(NEW YORK, NY – May 14, 2013) — From June 21 to September 25, 2013, the Guggenheim Museum presents James Turrell, the eminent American artist’s first solo exhibition in a New York museum since 1980. The exhibition features a major new site-specific work, Aten Reign (2013), which represents one of the most dramatic transformations of the museum ever conceived—reimagining the rotunda of Frank Lloyd Wright’s iconic building as one of Turrell’s luminous and immersive Skyspaces. Opening on the summer solstice, the installation will fill the museum’s central void with shifting natural and artificial light and intense, modulating color, creating a dynamic perceptual experience that exposes the materiality of light. Including select early works in addition to the monumental new installation, James Turrell considers the dominant themes explored by the artist for nearly fifty years, focusing on his investigations of perception, light, color, and space and the critical role of site-specificity in his practice.

James Turrell is one of three concurrent, independently curated presentations of the artist’s work in summer 2013. Together, the exhibitions at the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, the Museum of Fine Arts, Houston, and the Los Angeles County Museum of Art celebrate Turrell’s groundbreaking career and form a three-part retrospective across the country.

James Turrell is curated by Carmen Giménez, Stephen and Nan Swid Curator of Twentieth-Century Art, Solomon R. Guggenheim Museum, and Nat Trotman, Associate Curator, Solomon R. Guggenheim Museum.

James Turrell is organized by the Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, in conjunction with the Los Angeles County Museum of Art and the Museum of Fine Arts, Houston.

The Leadership Committee for James Turrell is gratefully acknowledged for its generous support, including Lisa and Richard Baker, Pace Gallery, Almine Rech Gallery, Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, 425 Park Avenue/Simone and David W. Levinson, and those who wish to remain anonymous.

Additional support is provided by the Affirmation Arts Fund.

Since the late 1960s Turrell has conceived a wide-ranging yet unified body of work that explores his specific aesthetic concerns: the use of light as a material that affects the medium of perception; a refined formal language based in geometry; an interest in the optical and emotional effects of color; an interplay between the solid and the ethereal; and an emphasis on quiet, almost reverential atmospheres of introspection and reflection. Building on his early research into sensory deprivation—in particular the Ganzfeld effect, in which viewers experience disorienting, unmodulated fields of color—Turrell pursues a state of reflexive vision that he calls “seeing yourself seeing,” in which one becomes aware of the function of one’s own senses and of the material aspects of light.

„Light is a powerful substance,” Turrell explains. “We have a primal connection to it. But, for something so powerful, situations for its felt presence are fragile. . . . I like to work with it so that you feel it physically, so you feel the presence of light inhabiting a space,” he says. “My desire is to set up a situation to which I take you and let you see. It becomes your experience.“

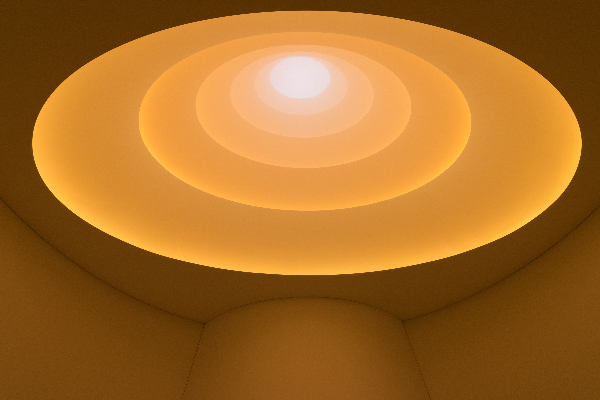

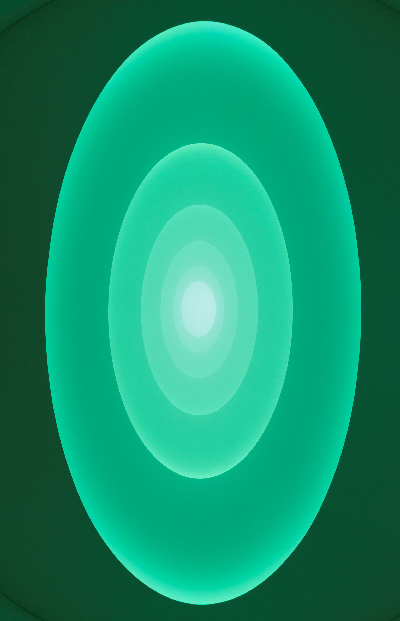

Aten Reign, 2013

Daylight and LED light, dimensions variable

© James Turrell

Installation view: James Turrell, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, June 21–September 25, 2013

Photo: David Heald © Solomon R. Guggenheim Foundation, New York

In Aten Reign, daylight enters from the museum’s oculus, streaming down to light the deepest layer of a massive assembly suspended from the ceiling of the museum. Using a series of interlocking cones lined with LED fixtures, the installation surrounds this core of daylight with five elliptical rings of shifting, colored light that echo the banded pattern of the museum’s ramps. As is typical of Turrell’s work, the apparatus that creates the effect is mostly hidden from view, encouraging viewers to interpret what they see by means of their own perception. The work promotes a state of meditative contemplation in a communal viewing space, rekindling the museum’s founding identity as a “temple of spirit,” in the words of Hilla Rebay, the Guggenheim’s first director and a pioneer in the promotion of nonobjective art.

Aten Reign, 2013

Daylight and LED light, dimensions variable

© James Turrell

Installation view: James Turrell, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, June 21–September 25, 2013

Photo: David Heald © Solomon R. Guggenheim Foundation, New York

Offering a complement and counterpoint to Aten Reign is a selection of Turrell’s early works, some drawn from the museum’s Panza Collection and others on loan. These pieces offer a sample of the artist’s various installation types and link the new project to his work of the 1960s and 1970s. In Afrum I (White) (1967), one of Turrell’s earliest Cross Corner Projections, visitors encounter a glowing cube floating in the corner of a room; what first appears to be a solid object resolves upon closer inspection into simple planes of light. The Single Wall Projection Prado (White) (1967), on the other hand, seems to dematerialize space, dissolving the wall and creating a passage to an unknown space beyond. Alongside these projections, selections from the related etching portfolio First Light (1989–90) explore how the aquatint technique can invoke qualities of radiance. In the Shallow Space Construction Ronin (1968), light emanates from behind a vertical architectural fissure, appearing as a solid plane and dematerializing the darkened wall. Iltar (1976), one of his Space Division Constructions, creates an effect that may be read alternately as a flat panel of color hanging on a wall, a foggy void, or an opening into a separate chamber. These works connect Aten Reign to the artist’s earliest experiments with light and space and offer visitors a variety of perceptual experiences.

Born in Los Angeles in 1943 to a Quaker mother and a father who was a school administrator, James Turrell attended Pomona College, where his studies concentrated on psychology and mathematics. He later received a master’s degree in Art from Claremont Graduate School. Turrell’s work has been widely acclaimed and exhibited since his first showing at the Pasadena Art Museum in 1967, which established him as a leader in the nascent Light and Space Movement in Southern California. His work has since been presented at major venues including the Stedelijk Museum, Amsterdam (1976); the Whitney Museum of American Art, New York (1980); the Israel Museum (1982); the Museum of Contemporary Art, Los Angeles (1984); MAK, Vienna (1998–99); the Mattress Factory, Pittsburgh (2002–03); and the Kunstmuseum Wolfsburg, Germany (2009–10); and was included in the 54th Venice Biennale (2011). In addition to the exhibitions at the Solomon R. Guggenheim Museum, New York, the Museum of Fine Arts, Houston, and the Los Angeles County Museum of Art in summer 2013, Turrell’s art is on view in a solo exhibition at the Academy Art Museum, Easton, Maryland. The artist’s work is represented in numerous public collections including the Tate Modern, London; the Los Angeles County Museum of Art; the Museum of Fine Arts, Houston; the Solomon R. Guggenheim Museum, New York; and the Israel Museum, Jerusalem. Turrell has created more than seventy Skyspaces in the Americas, Europe, and Asia, with the first made in 1974 for Count Giuseppe Panza di Biumo at his home in Varese, Italy.

James Turrell is accompanied by a fully illustrated, 128-page catalogue detailing the production of Aten Reign (2013) and situating it in the context of the artist’s career. The catalogue features essays by Carmen Giménez and Nat Trotman, the exhibition curators, and Arthur Zajonc, emeritus professor of physics at Amherst College; this writing explores the significance of the new installation in terms of Turrell’s ongoing relationships with architecture, the landscape, and perceptual experience. Designed by 2×4, the book will be available in hardcover at the museum store and online at guggenheimstore.org.

29. Juni bis 1. September 2013

Vernissage: Am Freitag, 28. Juni 2013 ( 17 Uhr) wird die Ausstellung in Anwesenheit des Künstlers William Tucker eröffnet.

Jahren zu dem einflussreichen Kreis englischer Bildhauer wie Philip King oder Tim Scott, die als „New Generation“ in der gleichnamigen Ausstellung in der Whitechapel Art Gallery London 1965 vorgestellt wurden und entscheidende Impulse für die Entwicklung der abstrakten Skulptur und die Erweiterung des Skulpturenbegriffes setzten. Tucker war 1966 zu der wegweisenden Ausstellung „Primary Structures“ im Jewish Museum in New York eingeladen, einem der entscheidenden Impulse für die Amerikanische Minimal Art. In dieser Zeit wurde er auch als Theoretiker, Kritiker und Ausstellungsmacher bekannt.

Das aktuelle Werk von William Tucker das in Wuppertal präsentiert wird, hat einen Bezug zur menschlichen Figur. Vor dem Hintergrund der frühen Arbeiten ist dies überraschend. Doch die Abgrenzung zwischen Figuration und Abstraktion behandelt Tucker offen und sieht darin keinen Widerspruch. Trotz ihres figurativen Bezuges sind die Skulpturen in ihrer Form nicht sofort zu entschlüsseln und benennen. Sie verweisen nicht auf eine einfache, klar ablesbare menschliche Form oder Geste – nichts steht auf einem Bein, kniet oder sitzt. Die Skulpturen eröffnen vielmehr ein weites Feld möglicher Assoziationen und erlangen so ihre eindringliche und einzigartige Physis, der man sich nicht entziehen kann. William Tuckers Skulpturen haben eine Präsenz, die unseren Körper in Bezug zu ihnen stellt und so bewusst macht.

Die Beschäftigung mit der Natur, Struktur und Masse des menschlichen Körpers, hat Tucker zu einer Reihe von Skulpturen geführt, die interessanter Weise eher durch ihre abstrakte als durch ihre offensichtliche Form bestimmt sind. Die Ausstellung zeigt unter anderem die monumentalen Bronzen „Vishnu“ und „Eve“ sowie „Victory“ und „Hommage to Rodin (Bibi)“, eine Skulptur die exemplarisch zeigt, wie sich William Tucker als innovativer Bildhauer auch auf einen historischen Kontext bezieht.

Skulpturen aus der aktuellen Schaffensphase von William Tucker befinden sich unter anderem in der Sammlung der Tate Gallery London, im Guggenheim Museum und im MoMA New York, im Nasher Sculpture Center Dallas sowie in der Art Gallery of New South Wales in Sydney.

Skulpturenpark Waldfrieden

Hirschstraße 12

42285 Wuppertal

www.skulpturenpark-waldfrieden.de

Tel. +49 (0) 202 47898120

Fax +49 (0) 202 478981220

Öffnungszeiten

März bis November, Dienstag bis Sonntag: 10 – 18 Uhr

An Feiertagen geöffnet

Dezember bis Februar, Freitag bis Sonntag: 10 – 17 Uhr

An Feiertagen geöffnet

Von Meike Lotz

Paris, New York, Dubai und Berlin – die Mega-Cities der Welt bilden die urbane Bühnenkulisse für die großformatigen Fotografien von Gudrun Kemsa. Die Professorin für ‚Bewegte Bilder und Fotografie‘ an der Fachhochschule Niederrhein in Krefeld zählt zu den wichtigsten deutschen Foto- und Videokünstlerinnen der Gegenwart. Sie lebt und arbeitet hier in Düsseldorf.

Mit siebzehn Jahren hatte sie bereits Fotografie in der Schule gelernt und erste schwarzweiß Abzüge in der Dunkelkammer gemacht, erzählt sie uns im Interview. Dann wollte sie aber was anders machen und hat sich für Bildhauerei interessiert, weil es da um die Auseinandersetzung mit dem Raum und um Örtlichkeiten ging. Studiert hat Gudrun Kemsa an der Düsseldorfer Kunstakademie bei den Bildhauern Prof. Karl Bobek und Prof. David Rabinowitsch.

Dieser bildhauerische Einfluss ist heute in ihren Fotografien sichtbar: Große Räume, Parks, Plätze, Schaufenster, Straßenzüge und Gebäudefassaden sind ihre Motive und mittendrin ist auch immer der Mensch zu sehen. Denn die architektonischen Stadtkulissen ohne den Menschen wären wie „tote Orte“ erklärt Kemsa und lässt den Großstädter als Protagonisten in ihren Bildern auftreten: Er telefoniert, sitzt, läuft, wartet an einer Bushaltestelle oder steht einfach nur herum. Kemsa zeigt uns den Menschen im Alltagsgeschehen, verzichtet aber dabei auf ein narratives Moment.

Ihre Arbeiten gehören daher im weitesten Sinne zum Genre der Straßenfotografie. Diese versucht den Alltag in der Stadt abzulichten. Die fotografierten Menschen stehen dabei repräsentativ für eine allgemein menschliche Situation des Alltags. Die Straßenfotografie will darüber hinaus den zufälligen Blick und den unbeobachteten Moment spiegeln, ohne eine bestimmte Person abzulichten. Gudrun Kemsa zeigt uns aber weder den Alltag noch eine besondere Situation. Ihre dargestellten Szenen wirken steril, distanziert und inszeniert. Die Menschen scheinen choreografiert und nehmen wie hyperrealistische Wachsfiguren ihren Platz in der urbanen Architekturstruktur ein. Dabei überrascht es, dass die Künstlerin auf jegliche digitale Manipulation verzichtet. Diese Arbeit überlässt sie lieber anderen Künstlern, erzählt sie schmunzelnd.

Kemsa wartet also geduldig – fast meditativ – am Bühnenrand des Geschehens und drückt den Auslöser erst, wenn die Passanten eine spannungsgeladene Konstellation zueinander einnehmen und sich möglichst nicht überschneiden. Bis sich solch eine Szene ergibt, wartet sie schon mal stundenlang am gegenüberliegenden Straßenrand. Sie fotografiert aus dem Verborgenen, der Anonymität heraus , so dass die Fotografierten sie nicht bemerken. Gleichzeitig müssen auch die Lichtverhältnisse optimal sein. Kein leichtes Unterfangen: Kemsa sucht sich die Orte an denen sie fotografiert auf ihren Reisen in die Großstädte der Welt akribisch aus und kehrt mehrmals zu Ihnen zurück bis sie dort das richtige Bild vorfindet. Die Königsallee hier in Düsseldorf kommt leider nicht in Frage. Kein gutes Motiv, findet Kemsa, es parken zu viele störende Autos dort.

Neben dem Ort interessiert sich die Künstlerin vor allem für den zufälligen Moment der Begegnung, das Vertraute im Fremden und vor allem die Bewegung der Passanten. Die Bewegung an sich ist ein zentrales Motiv in ihrer Arbeit. Dafür wechselt Kemsa auch gerne das Medium. Ihre Kunst fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Video und Fotografie.

In ihren Videoarbeiten kann sie die Bewegung deutlicher visualisieren und lässt uns die Großstadt als unablässig fließende Bildfolge wahrnehmen. In ihrem Video „QUEENS“, das Kemsa als 2-Kanal-Video-Installation präsentiert, kann der Betrachter die Strecke des N-Train zwischen Astoria Boulevard und Broadway visuell erleben. Die schnelle Bewegung der mitfahrenden Kamera, die zwei zeitlich versetzen Projektionen und das pulsierende, rhythmisch-technische Soundarrangement der Installation versetzen ihn regelrecht in einen Trancezustand – entfernte Gebäude, Personen am Bahnsteig oder ein vorbei fahrender Zug auf dem Nachbargleis wirken schemenhaft und flüchtig. Gudrun Kemsa schafft es mit wenigen stilistischen Mitteln die Zeit spürbar und visuell erfahrbar zu machen.

Bei ihren neusten Arbeiten experimentiert Kemsa mit Langzeitbelichtungen und schießt Nachtaufnahmen. Auf diesen verschwindet der Mensch fast gänzlich, die Zeit jedoch bleibt sichtbar.

In einer Einzelschau im Rahmen der Szene Rheinland Ausstellungen des LVR-LandesMuseum Bonn sind noch bis zum 7. Juli die neusten Foto-und Videoarbeiten von Gudrun Kemsa zu sehen. Am Freitag, 5. Juli um 19 Uhr findet dort eine Künstlerführung und Vorführung von Kurzfilmen statt.

Die Autorin Meike Lotz-Kowal (M.A.), geboren 1979 in Düsseldorf, arbeitete seit 2007 als freie Kunsthistorikerin und Pressereferentin im Gebiet Düsseldorf u.a. für das Kunst- und Ausstellungshaus der Langen Foundation.

Weitere Informationen:

Gudrun Kemsa -Urban Stage

LVR-LandesMuseum Bonn

Colmantstraße 14-16

53115 Bonn

Tel: 0228/2070-0

www.landesmuseum-bonn.lvr.de

info.landesmuseum-bonn@lvr.de

Eröffnung: 21. Juni 2013, 19.00 Uhr

Laufzeit: 22. Juni bis voraussichtlich Herbst 2014

Aktueller Hinweis (20.12.23): Die Installation „in orbit“ von Tomás Saraceno muss ab sofort aus technischen Gründen geschlossen bleiben.

Eine riesige Rauminstallation mit dem Titel „in orbit“ des Künstlers Tomás Saraceno ist in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen entstanden. In mehr als 20 Metern Höhe über der Piazza von K21 Ständehaus spannte Saraceno eine Konstruktion aus Netzen, in denen sich die Besucher scheinbar schwerelos bewegen können. Die insgesamt 2.500 Quadratmeter hochmoderner Sicherheitsnetze breiten sich in drei Ebenen unter der gewaltigen Glas- kuppel des K21 aus. Sie werden von einer Reihe „Sphären“, luftgefüllten PVC-Kugeln von bis zu 8,50 Metern Durchmesser, auf Abstand gehalten.

„Das Werk zu beschreiben bedeutet die Menschen zu beschreiben, die es benutzen – und deren Gefühle“, erklärt Tomás Saraceno zu seiner in den vergangenen drei Jahren mit Ingenieuren, Architekten und Spinnen-Spezialisten geplanten bisher größten Installation. Saracenos auf drei verschiedenen Schichten begehbare Netzkonstruktion erscheint wie eine wolkenartige Landschaft: Die Mutigen, die die Installation betreten, nehmen aus luftiger Höhe die Museumsbesucher in der Tiefe wie eine winzige „Modellwelt“ wahr. Von unten, aus den Zwischengeschossen des Ständehauses und vor dem Hintergrund der Glaskuppel erschei- nen die Menschen wie „Schwimmer“ am Himmel. Der Raum in der Schwebe wird für den Künst- ler zu einem schwingenden Netz von Beziehungen, Nervenbahnen, Resonanzen und synchroner Kommunikation – eine neue digitale Geographie, die physisch erlebbar wird.

Die unterschiedlichen Materialien unterstreichen Saracenos grundlegende Ideen des Fließens und der Leichtigkeit: “Wenn ich diese vielschichtigen Ebenen von durchschei-nenden Linien und Sphären betrachte, werde ich an Modelle des Universums erinnert, die Schwerkraft und planetarische Körper darstellen. Die Arbeit visualisiert für mich das Raum-Zeit-Kontinuum, ein dreidimensionales Netz einer Spinne, die Verzweigungen von Materie im Gehirn, die Dunkle Materie oder die Strukturen des Universums. „in orbit“ setzt Proportionen in neue Beziehungen; menschliche Körper werden Planeten, Moleküle oder soziale schwarze Löcher.”

„in orbit” ist eine der leichtesten Installationen, die der Künstler realisiert hat: Assoziationen an die Feinheit und gleichzeitige Stabilität von Spinnennetzen und Seifenblasen stellen sich ein, auch wenn die Netzkonstruktion allein 3.000 Kilo und die größte der „Sphären“ 300 Kilo wiegt. Die Verbindung von Funktionalität, Schönheit und Stärke, die Saraceno bei seinen langjährigen Beobachtungen des Netzbaus unterschied-licher Spinnenarten studiert hat, findet sich auch in den Details von „in orbit“.

Die genaue Beobachtung der Natur und die gedankliche Weiterentwicklung dieser Phänomene gehören zu den festen Kennzeichen im Werk des Künstlers, das die Grenzen von Kunst und Wissenschaft auflöst. Der Raum wird durch Vibration wahrgenommen, wie Spinnen sie spüren. So entsteht eine neue hybride Form der Kommunikation. Saraceno: „Jeder einzelne Strang wird die Besucher nicht nur halten, sondern sie zusammenweben, gemeinsam agieren lassen. Es ist wie ein gestrecktes Netz auf offener Wiese. Eine offene kosmisch gewebte Struktur, die sich verdichtet, verzweigt und an ihren Rändern wieder in Linien mündet. Das Netz ist einzigartig in seiner Beziehung mit der vorhandenen Architektur.“

„Mit seinen wagemutigen, grenzüberschreitenden Projekten beschreibt Saraceno nicht nur mittels Kunst, was die Wissenschaft herausgefunden hat, er treibt sogar die Wissenschaft voran“, erklärt Kunstsammlungs-Direktorin Marion Ackermann. Nicht zuletzt dank Saracenos Initiative sei es möglich, „mit der Erforschung der Strukturen von Spinnennetzen Analo- gien zur Entstehung des Universums herzustellen.“ In einem von Saraceno im K21 einge-richteten Künstlerraum weben lebende Spinnen ihre Netze und geben auf diese Weise einen Einblick in den naturwissenschaftlichen Hintergrund der Tätigkeit des Künstlers.

In den Dimensionen und der Radikalität ist „in orbit“ ohne Vorbild im Werk Saracenos, beschreibt Ausstellungskuratorin Susanne Meyer-Büser die präzise für die Kuppel entwickelte Großinstallation: „Selten bezieht ein Kunstwerk den Betrachter emotional so unmittelbar mit ein.“ Auch wer das Netz über dem Abgrund nicht betreten mag und die Installation nur betrachtet, „wird sich mehr oder weniger mit dem Themenkomplex `Fliegen, Fallen, Schweben` und seinen archetypischen Ängsten und auch Freuden beschäf-tigen“. Mit seiner Düsseldorfer Arbeit zielt Saraceno, der Kunst und Architektur stu- diert hat, zudem auf die unmittelbaren individuellen wie kollektiven Erfahrungen der Menschen: Wer sich in den Netzen hoch über dem Boden bewegt, wird eine neue Dimension der (Selbst)Wahrnehmung als persönlich prägendes Erlebnis mitnehmen. Ein unübersehbarer sozialer Aspekt tritt hinzu: Die kühne Konstruktion gerät durch mehrere Benutzer in Bewegung, die Spannung und die äußere Form der Installation verändert sich – die Menschen müssen ihre Aktivitäten miteinander koordinieren, um sich im Netz optimal bewegen zu können.

Oft hat der Künstler-Architekt seine Schöpfungen mit lebenden Organismen verglichen. Die Veränderung des Umfelds stößt Gedankenprozesse an; ihn interessiere, „wie neue Räume und Menschen neue Ideen generieren“, sagt Saraceno.

Mit dieser bislang größten und technisch komplexesten Arbeit schließt der 39-Jährige nicht nur an die Cloud Cities im Hamburger Bahnhof in Berlin und seine Arbeit auf dem Dach des Metropolitan Museums in New York an. Vielmehr ist die Düsseldorfer Groß-Instal-lation für ihn auch ein neuer wichtiger Schritt zur Verwirklichung seines sozialuto-pischen Projektes der Air-Port-City, einer schwebenden Stadt.

In der Nachfolge von Jules Verne und des amerikanischen Architektur-Visionärs Richard Buckminster Fuller sieht Saraceno in seiner Wolkenstadt eine sensible Antwort auf die Hoffnung, einen gemeinsamen utopischen Traum zu entwickeln. Es gilt, physische und digitale Realitäten zu verbinden, um eine neue soziale und politische Beteiligung zu erzielen. Diese leitet für den Künstler Antworten ein auf die zunehmende Unbewohnbarkeit der Erde, auf dramatisches Bevölkerungswachstum und wachsende Ökologieprobleme. Zu ihrer eigenen Sicherheit werden die Besucher von „in orbit“ von Mitarbeitern der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in die Benutzung der Installation eingewiesen. So dürfen sich nicht mehr als 10 Personen gleichzeitig in den Netzen aufhalten. Feste Schuhe (Profilsohlen), die Benutzung eines bereit gestellten Overalls und ein Mindestalter von 12 Jahren sind die Voraussetzung zur aktiven Nutzung von „in orbit“.

Anläßlich dieses Installationsprojektes fand am 6. Nov 2013 ein Künstlergespräch im K21 statt. Lesen Sie hier unseren Artikel darüber: Saraceno im K21.

Das Video der KUNSTSAMMLUNG NRW zum „Making Of“ von „orbit“

K21 STÄNDEHAUS

Ständehausstraße 1

40217 Düsseldorf

www.kunstsammlung.de